「タミヤ」と聞くと、昭和世代はプラモデルやラジコン、平成世代はミニ四駆が浮かぶ人が多いことでしょう。

タミヤは1946年創業の老舗プラモデルメーカー。

日本にプラモデルを定着させた後、ラジコンやミニ四駆などをヒットさせ、日本にホビーの文化を根付かせてきたレジェンド企業です。

それが証拠に、あの星のマークを見るだけで少年の心に戻ってワクワクしてくる人は多いはず。

じつはタミヤ本社は予約さえすれば一般の人でも見学できます。そういうわけで世代を超えて愛されるホビーメーカーを見学してきました。

見学には予約が必要

見学は完全予約制です。訪問日の2日前までにタミヤのホームページから申し込みます。

開館は月曜から金曜の 9:00~16:30。土日祝は開いてません。お休みがカレンダー通りのサラリーマンなら有給休暇を取って行くしかなさそうです。

なお、館内にあるタミヤショップは予約不要。ただ、せっかく来るなら歴史館やショールームも見て回らないと損です。

タミヤの歴史

タミヤの所在地は静岡県静岡市。戦後まもない1946年、タミヤ(当時は田宮商事)は建築用木材の加工販売を開始。翌年には木製木工部門を立ち上げて木製模型を販売していました。

ところが、1951年に工場が火災に見舞われます。この火災で大きな仕入れが難しくなったため、やむなく製材事業から撤退。模型専業メーカーとして再出発することになりました。

事業はなんとか軌道に乗ったものの、すぐにピンチが訪れます。欧米で開発されたプラスチック製の模型(プラモデル)の登場です。

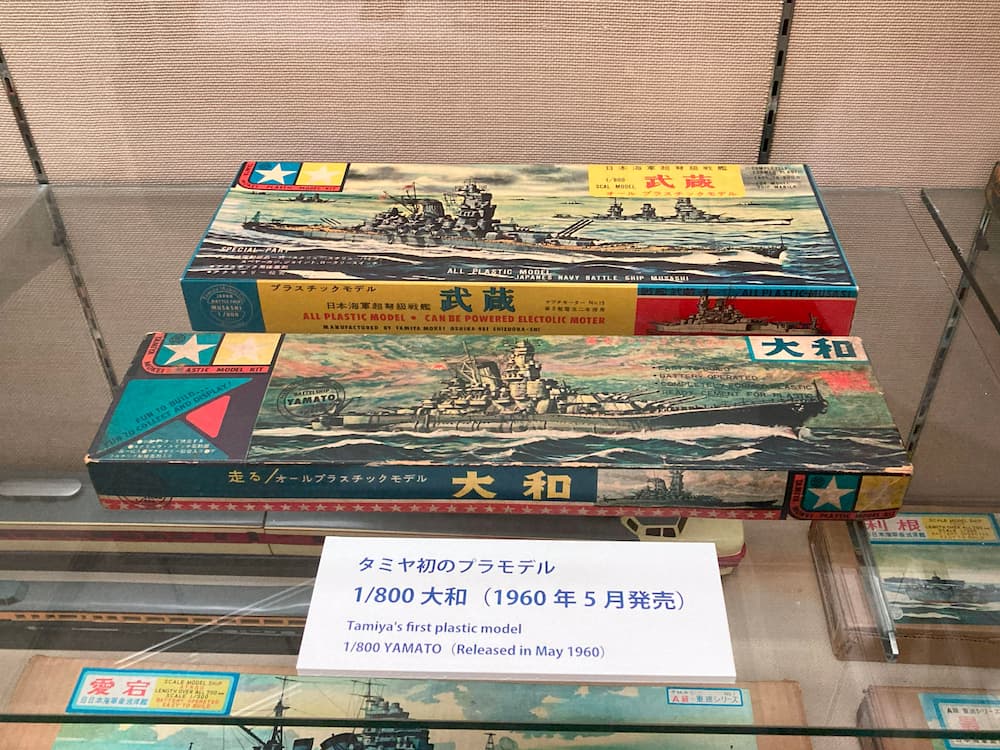

二代目社長、田宮俊作氏は最初は否定的だったものの、その精巧さと木製模型の売り上げが落ちて行くのを目の当たりにし、やむなくプラモデルの開発に乗り出します。

しかし、プラスチックのことをまったく知らない状態からのスタート。知識と人脈を蓄積しながら、なんとかリリースした初のプラモデルは大赤字。金型費が予想以上にかかってしまったのが敗因でした。

それでも諦めずに開発を続け、1962年に発売された「パンサータンク」が大ヒット。ここからタミヤの快進撃が続きます。

70年代にはラジコンブームの火付け役となります。ラジコンと言えば今は電動が当たり前ですが、当時のラジコンカーは小型エンジンを載せていました。

調整の難しさや騒音問題などがあってあまり普及していませんでしたが、電動ラジコンカーを投入するとユーザーが爆増。

1984年に「タミヤRCカーグランプリ」というテレビ番組が開始され、ユーザーのすそ野がどんどん広がっていきます。

そして、80年代後半から90年代にかけてはコロコロコミックとのメディアミックスでミニ四駆ブームを巻き起こします。

ミニ四駆は、当時子供だった世代がやがて親となり、自分の子供たちに教えることで再びブームがやってくるという循環を繰り返しています。

コロナ禍による「おうち時間」の増加もあって、2021年からは第4次ブームが到来しています。

そんなタミヤの活躍もあって、日本を代表する他の模型メーカーも静岡市を中心に発展。

1955年に「静岡模型教材協同組合」が設立され、現在では国内プラモデル出荷額の8割以上を静岡市が占めています。

タミヤ本社へ

「模型の世界首都」の本丸、タミヤ本社は静岡市の中心部から少し離れた場所にあります。シックなこげ茶の建物に星のマーク。間違いなくここが本社だとわかる威容です。

中に入ると高級感のある大理石調の上り階段が現れ、ここを上った先が受付です。

受付で名前を告げると、見学の順路についての説明があります。ホールの奥にある歴史館→実車展示コーナー→ショールーム→タミヤショップで回ってくださいとのこと。

歴史館

まずは歴史館から見学。ここにはプラモデル黎明期からの歴代の製品や完成品が展示されています。

創業初期の木製模型は主に教育用の模型教材として需要がありました。

ただ、自分で木を削り出して形を作ったりするので、実はプラモデルより難易度が高いとか。

「ベビーレーサー」はおもちゃの金型を再利用して販売したもの。タミヤがまだプラモデルメーカーとしてまだ認知されていなかった頃の珍しい商品です。

模型というより「おもちゃ」の部類の商品ですが、資金繰りが苦かった当時としてはかなり売り上げに貢献したそうです。

歴代の商品だけでなく、完成品やジオラマなども展示されています。これらは国内外のコンテスト受賞者たちが寄贈したもの。

手放すのがもったいないほど精巧にできていますが、彼らにとってはタミヤ本社に展示されるというのが名誉なんでしょうね。

今では買えない商品のパッケージと完成品が展示されているので胸がときめきっぱなしです。

まるで子供がおもちゃ屋に来たようなテンションで見て回ります。

実車展示コーナー

歴史館を十分に満喫して、再び受付のあるホールに戻ってきます。

ここからは実車展示コーナー。タミヤがプラモデルやラジコンにしてきた車両がセレクトされています。

中でも目を引くのはF1の車両。ロータス102Bは1991年にタミヤがスポンサードしたマシン。

フロントとリアウイングにしっかりとTAMIYAのロゴマークが入っています。

また、長いF1の歴史の中でも異彩を放つ6輪車のF1マシン「タイレルP34」も常設展示のはずだったのですが、この日はイベントで出張中でした。

奥の方にはポルシェ911 Limited (1974年)がひっそり佇んでいます。この車両、実はプラモデルとして製品化するために「資料」として会社で購入したもの。

各部のパーツを測るためにタミヤ社員の手によって一度解体された経験を持っています。

ちなみに、その後の組み立てはできなかったので、整備員を呼んでレストアしてもらったとか。

ショールーム

ショールームはホールの一番奥にあります。ここには最新のプラモデル、RCカー、ミニ四駆などの完成品などが展示されています。

すべての製品が完成状態で展示されているので壮観です。タミヤにはプラモデルを完成させる専門の部署があり、ここには社内でもトップクラスの腕前を持ったモデラーが集められているそう。

楽しそうな仕事に思えますが、仕事だとノルマや締め切りもあって大変なんだろうなと想像します。

タミヤショップ

締めくくりはタミヤショップへ。たくさんのプラモデルやラジコンを見てきたので衝動買いしてしまいそうです。

ただ、店内はそれほど広くなく、プラモデルやラジコンの数は少なめ。どちらかというとステッカー、トートバッグ、アパレルなどのグッズ類が充実しています。

もうすぐ創業80年

戦後の木製模型から始まり、プラモデル、ラジコン、ミニ四駆と、日本にホビー文化を築き上げてきたタミヤ。

2026年には創業80年の節目を迎えます。世代が変わっても愛され続けているのはとても素晴らしいことです。

おなじみの星のマークはこれからの世代にもときめきを与えていくことでしょう。

コメント